Trumps neue Weltordnung: Tarife, Chaos und das große Re-Design des globalen Handels

„Tariffs – the most beautiful word in the dictionary.“ – Wenn Donald Trump über Handel spricht, klingt es oft wie eine Mischung aus Nostalgie, Drohung und Planwirtschaft. Doch was viele als irrationales Zoll-Chaos abtun, könnte – glaubt man Trumps neuem ökonomischen Zirkel – Teil eines Masterplans sein: eines Plans, der nichts Geringeres zum Ziel hat, als die globale Wirtschaftsordnung neu zu schreiben. Willkommen im Jahr 2025.

Eine neue Ordnung aus dem Chaos?

Die internationale Handelswelt ist derzeit in heller Aufregung: Trumps Regierung überzieht Freunde wie Feinde mit Strafzöllen, droht mit Währungsabwertungen und stellt bisher sakrosankte Allianzen infrage. Für Beobachter wirkt es wie die Politik eines Mannes, der seine Meinung zwischen Frühstück und Abendessen mehrfach ändert.

Doch laut Scott Bessent, Trumps neuem Finanzminister und früherem Hedgefonds-Manager, ist dieses Chaos nur der Anfang. Die Zölle sollen nicht nur kurzfristige Verhandlungsmasse bieten – sie sind das Einfallstor für einen systemischen Umbruch. In seinen Worten: „President Trump's tariff policies have begun the process of reorienting our international economic relations.“

Drei Eimer und ein Masterplan

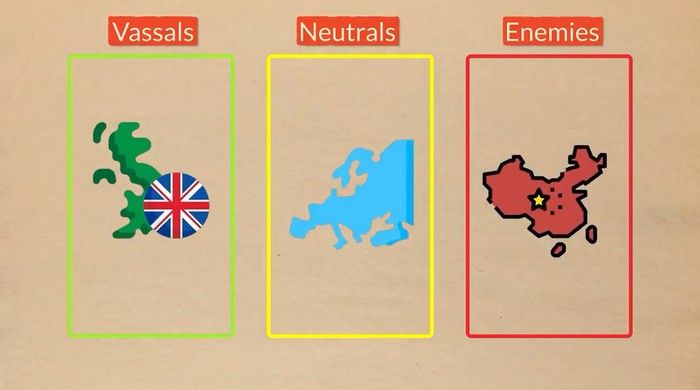

Die Welt soll laut Bessent künftig in drei Kategorien geteilt werden: den grünen, gelben und roten Eimer.

-

Grüne Länder erhalten niedrige Zölle, militärischen Schutz und bevorzugten Zugang zum US-Dollar-System.

-

Gelbe Länder bekommen weniger Vorteile und höhere Hürden.

-

Rote Länder? Die sind auf sich allein gestellt.

Dieses Eimer-Denken erinnert verdächtig an die Nachkriegsordnung von Bretton Woods, in der die USA enge Partner wie Europa und Japan mit Marktzugang und militärischem Schutz unterstützten – im Gegenzug zu politischer Gefolgschaft. Doch während Bretton Woods aus Angst vor einem neuen Weltkrieg entstand, geht es Trump nun um etwas anderes: Re-Industrialisierung.

Die Industrie – Symbol für Macht

Trump und seine Wirtschaftsberater – neben Bessent etwa der Harvard-Ökonom Steven Miran – sehen in der Deindustrialisierung der USA nicht nur ein ökonomisches, sondern ein sicherheitspolitisches Problem. Die USA seien im Falle eines Krieges gegenüber China klar im Nachteil – nicht wegen fehlender Flugzeugträger, sondern wegen fehlender Fabriken.

Der Anteil der Industrie an der US-Wirtschaft liegt heute bei nur noch 10 %, gegenüber 28 % in den 1950er Jahren. Ein Niedergang, der durch die Globalisierung, vor allem aber durch den starken Dollar und das Dogma des freien Handels beschleunigt wurde.

Drei Schritte zur neuen Weltordnung

Der „MAGA Masterplan“ besteht – so weit rekonstruierbar – aus drei Stufen, die jeweils eine eigene strategische Logik verfolgen und aufeinander aufbauen:

1. Tarif-Chaos als Machtdemonstration

In dieser Einstiegsphase eskaliert die Trump-Regierung gezielt Handelskonflikte. Es geht weniger um kurzfristige wirtschaftliche Vorteile, sondern um die Herstellung einer neuen Ausgangslage: Wer mitspielen will, muss mit den USA neu verhandeln. Zölle treffen nicht nur "Feinde" wie China, sondern auch traditionelle Partner wie die EU oder Kanada. Die gezielte Verunsicherung von Märkten und Akteuren soll maximale Verhandlungsmacht für spätere Phasen schaffen.

2. Reziproke Tarife – das „Level Playing Field“

Ziel dieser Phase ist eine Neudefinition der globalen Spielregeln: Jeder zahlt, was der andere zahlt. Staaten, die hohe Zölle auf US-Produkte erheben, sollen gleich hohe Zölle auf ihre Exporte in die USA hinnehmen müssen. Diese Reziprozität soll nicht nur "fair" wirken, sondern zugleich Druck auf Staaten wie China ausüben, die bisher über Umwege (z. B. Exporte über Drittstaaten) US-Zölle unterlaufen konnten. Eine weltweit nivellierte Zollstruktur könnte laut Trumps Beratern langfristig auch Handelsdefizite und Währungsmanipulationen eindämmen.

3. Das Mar-a-Lago-Abkommen – Bretton Woods 2.0?

In der finalen Phase soll ein neues multilaterales Abkommen entstehen – vergleichbar mit Bretton Woods 1944 oder dem Plaza Accord von 1985. "Grüne Länder" würden ihre Währung an den US-Dollar koppeln und sich zu festen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Beziehungen mit den USA bekennen. Im Gegenzug erhalten sie Zugang zu US-Märkten, zur Dollar-Liquidität und zur militärischen Protektion durch die USA. Neu wäre: Diese Privilegien sollen nicht mehr gratis gewährt werden. Stattdessen könnten Zahlungen für Sicherheitsgarantien oder politische Treue erwartet werden – ein Modell, das Kritiker als "Vasallisierung" bezeichnen.

Dieser dreistufige Plan ist hochumstritten, doch aus Sicht von Bessent und Miran strategisch fundiert: Er soll die USA aus der wirtschaftlichen Defensive führen, neue industrielle Kapazitäten schaffen und dabei die zentrale Rolle des Dollars im Welthandel sichern.

Kann das funktionieren?

Die Idee ist kühn – und riskant. Denn um als Hegemon ein neues System zu etablieren, braucht es eines vor allem: Vertrauen. Doch wer Handelsabkommen wie NAFTA (heute USMCA) aufkündigt, europäische Partner verbal attackiert und sogar „Verbündete“ in dieselbe Zoll-Schublade wie Gegner steckt, wirkt wenig vertrauenswürdig.

Zudem wird es schwer, andere Länder dazu zu bewegen, freiwillig ihren Wechselkurs zum Dollar zu binden und sich faktisch in wirtschaftliche Abhängigkeit zu begeben – insbesondere, wenn gleichzeitig gefordert wird, auch für US-Militärschutz zu bezahlen.

Fazit: Von Chaos zu Kontrolle?

Ob Trumps wirtschaftlicher Revanchismus zum globalen Gamechanger wird oder in einem neuen Protektionismus endet, hängt davon ab, ob genug Länder das Angebot, ein „grünes Land“ zu werden, annehmen. Fest steht: Die USA sind entschlossen, das neoliberale Kapitel zu schließen. Was folgt, ist noch offen – aber nicht planlos.

Die neue Weltordnung – made in Mar-a-Lago – ist auf dem Reißbrett fertig. Ob sie Realität wird, entscheidet sich in den kommenden Jahren. Und vielleicht schon bei der nächsten Zollrunde.

Weiterführende Lektüre:

-

Scott Bessent: "A New Deal for the Dollar?" (The Economist, 2025)

-

Steven Miran: "A User's Guide to Restructuring the Global Trading System"

- Michael Shellenberger auf X